近年、多くの中小企業が生産性向上や人材不足の解消を重要な経営課題として掲げています。

その中で、業務用ディスペンサーの導入は、解決策の一つとして注目を集めているようです。

私はこれまで、自動化技術のコンサルタントとして、多くの企業の現場を見てきました。

その経験から言えることは、ディスペンサーの導入は単なる設備投資にとどまらず、企業の将来を左右する戦略的な意思決定であるということです。

この記事では、特に中小企業の皆様が、業務用ディスペンサーの導入で失敗しないために必要な、基礎知識から具体的な導入ステップまでを丁寧に解説します。

ぜひ最後までご覧いただき、貴社の競争力強化にお役立てください。

この記事を通して得られるメリットは以下の通りです。

- ディスペンサー導入の具体的な手順がわかる。

- 失敗を回避するためのポイントが明確になる。

- 貴社に適した機種選定のヒントが得られる。

さあ、業務用ディスペンサー導入の成功への道を、一緒に歩んでいきましょう。

業務用ディスペンサーの基礎知識

まず初めに、業務用ディスペンサーの基本的な知識について解説します。

この章では、導入を検討している皆様が押さえておくべきポイントを、以下の2つの観点から整理していきましょう。

- 省人化と品質安定を実現する仕組み

- 種類と特徴を踏まえて考察する選定ポイント

省人化と品質安定を実現する仕組み

業務用ディスペンサーは、生産ラインの自動化において、重要な役割を果たします。

具体的には、液体やペースト状の内容物を、正確かつ高速に吐出することで、作業の効率化と製品の品質向上に貢献するのです。

では、なぜディスペンサーが省人化につながるのでしょうか。

その答えは、以下のような点にあります。

- 人の手による作業を機械が代替することで、人員削減が可能になる。

- 一定の速度と精度で吐出するため、作業時間の短縮と均一化が図れる。

- ヒューマンエラーによるミスを削減し、製品の品質が安定する。

つまり、ディスペンサーの導入は、人員の最適化と生産効率の向上を同時に実現する、効果的な手段といえるでしょう。

ここで、正確な吐出量を実現する技術的な背景について、少し掘り下げてみましょう。

ディスペンサーの心臓部ともいえるのが、内容物を送り出すポンプ機構です。

このポンプが、設定された圧力と時間で内容物を押し出すことで、精密な吐出が可能になります。

また、最新の機種では、吐出量をデジタル制御する機能を備えているものも多く、より細かな調整ができるようになっています。

さらに、吐出量の精度を高めるためには、以下のような要素も重要です。

- 内容物の粘度に合わせたノズルの選定

- 配管内のエアー混入防止

- 温度変化による粘度変化への対応

これらの要素を適切に管理することで、より高いレベルでの吐出精度を実現できるのです。

以上のように、業務用ディスペンサーは、生産ラインの省人化と品質安定を同時に実現するための、強力なツールといえるでしょう。

種類と特徴を踏まえて考察する選定ポイント

業務用ディスペンサーには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

ここでは、代表的な種類であるピストン式とギア式を比較しながら、選定のポイントについて考えてみましょう。

| 項目 | ピストン式 | ギア式 |

|---|

| 吐出方式 | ピストンの往復運動により内容物を押し出す | ギアの回転により内容物を送り出す |

| 吐出精度 | 高い | 比較的高い |

| メンテナンス性 | 部品点数が多く、やや複雑 | 構造がシンプルで、比較的容易 |

| 対応粘度 | 低粘度から高粘度まで幅広く対応 | 中粘度から高粘度に適している |

| 価格 | 比較的高い | 比較的安価 |

この表からわかるように、ピストン式は吐出精度が高く、幅広い粘度に対応できる反面、メンテナンスがやや複雑で、価格も高めです。

一方、ギア式は、構造がシンプルでメンテナンスが容易な上、価格も抑えられますが、対応できる粘度の範囲が限られています。

また、複数の液剤を同時に扱う場合には、混合吐出の技術も重要です。

それぞれの特性に合わせた最適な配合比率で、混合吐出を実現する必要があります。

どちらの方式が優れているというわけではなく、自社のニーズに合わせて選定することが重要です。

ここで、選定の際に特に注目すべきポイントを、以下に整理してみましょう。

- 吐出精度:製品の品質に直結する最も重要な要素

- 対応粘度:生産する製品の粘度に合わせた機種選定が必要

- メンテナンス性:長期的な運用を考慮し、保守のしやすさを確認

「機種選定で最も重要なのは、自社の生産ラインに最適なものを選ぶことです。導入後に『こんなはずではなかった』とならないよう、事前の情報収集と検討を徹底しましょう。」

これは、私が多くの現場で見てきた経験から言える、重要なアドバイスです。

さらに、衛生管理の観点からも、適切な機種選定が求められます。

特に、食品や医薬品業界では、以下のような点に注意が必要です。

- 接液部の材質:内容物との適合性や洗浄のしやすさを確認

- 洗浄性:分解・洗浄が容易な構造かどうか

- 滅菌対応:必要に応じて、オートクレーブ滅菌などに対応できるか

これらの点を考慮し、自社の生産ラインに最適なディスペンサーを選ぶことが、導入成功への第一歩となるでしょう。

失敗しない導入に向けた準備

ここからは、業務用ディスペンサーを導入する際の、具体的な準備について解説します。

この章では、以下の2つの観点から、導入前の重要なステップを見ていきましょう。

- 自社のニーズを可視化する方法

- 社内体制とコストの見積もり

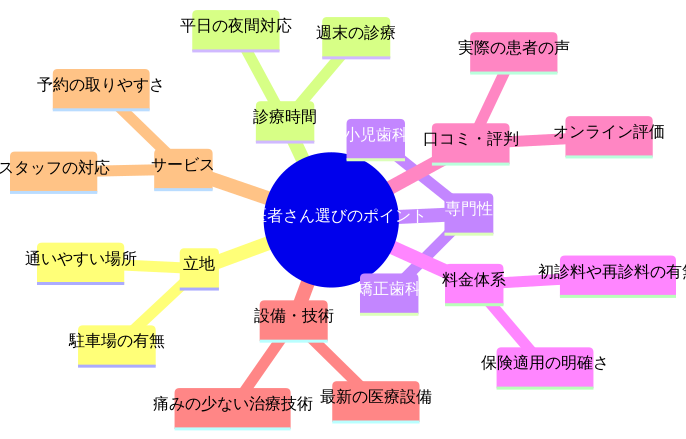

自社のニーズを可視化する方法

業務用ディスペンサーの導入を成功させるためには、まず自社のニーズを明確にすることが重要です。

そのためには、現状の生産ラインを詳細に分析し、どのような課題があるのか、ディスペンサーの導入によって何を改善したいのかを具体的に洗い出す必要があります。

ここでは、ニーズを可視化するための2つの方法をご紹介します。

- 生産量・製品特性から逆算した要件定義

- 社内ヒアリングと現場調査の進め方

まず、生産量と製品特性から、必要なディスペンサーの要件を定義する方法を見てみましょう。

具体的には、以下のような手順で進めます。

- 現在の生産量と将来の目標生産量を明確にする。

- 製品の種類、サイズ、容器形状などを整理する。

- 内容物の特性(粘度、温度、固形物含有率など)を詳細に把握する。

- 必要な吐出量、吐出速度、精度などの仕様を算出する。

このプロセスを通じて、自社に必要なディスペンサーの性能要件が明らかになります。

次に、社内ヒアリングと現場調査の進め方について見てみましょう。

この目的は、現場の生の声を収集し、実際の運用に即したニーズを把握することです。

具体的には、以下のような手順で進めます。

- 生産ラインの担当者、品質管理部門、設備管理部門など、関係者へのヒアリングを実施。

- 現場での作業状況を詳細に観察し、改善すべきポイントを抽出。

- ヒアリングと現場調査の結果を統合し、総合的なニーズを整理。

例えば、以下のような質問を投げかけることで、具体的なニーズを引き出すことができるでしょう。

| 質問例 | 期待される回答例 |

|---|

| 現在の作業で最も時間がかかっている工程は? | 手作業による充填作業 |

| 品質面での課題は? | 充填量のばらつき、エアー混入 |

| 改善したい点は? | 作業の効率化、品質の安定化、作業者の負担軽減 |

| ディスペンサーに期待する機能は? | 正確な定量吐出、高速充填、簡単な操作性、洗浄の容易さ |

これらの質問を通じて、現場の具体的な課題や要望を把握することができます。

このように、生産量や製品特性からの要件定義と、社内ヒアリング・現場調査を組み合わせることで、自社のニーズを多角的に可視化することができるのです。

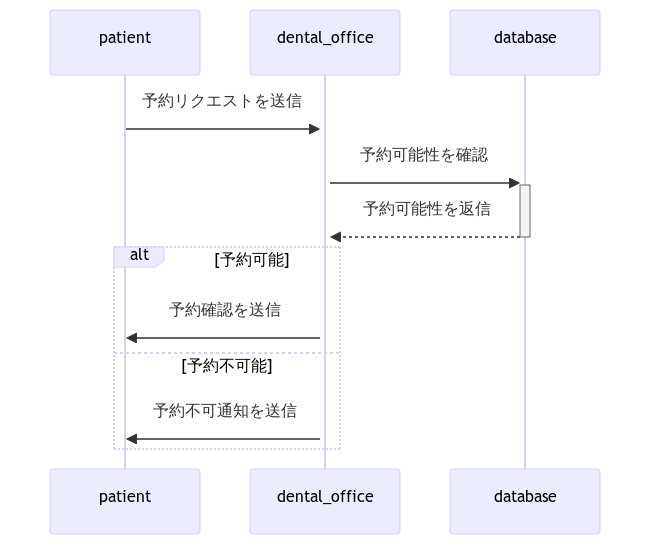

社内体制とコストの見積もり

業務用ディスペンサーの導入には、単に機器を購入するだけでなく、社内体制の整備や、様々なコストが発生します。

ここでは、導入に伴う業務フローの再構築と、初期投資・ランニングコストのバランスの取り方について解説します。

まず、業務フローの再構築について見てみましょう。

ディスペンサーの導入は、多くの場合、生産ラインの自動化を伴います。

そのため、以下のような業務フローの見直しが必要となります。

- 原材料の供給方法の変更

- 充填後の製品の搬送方法の変更

- 品質検査のタイミングや方法の変更

- メンテナンス体制の確立

これらの変更点を事前に洗い出し、新たな業務フローを設計することが重要です。

また、以下のような人員配置の見直しも必要となるでしょう。

- ディスペンサーの操作・監視担当者の選定と教育

- メンテナンス担当者の確保

- トラブル発生時の対応体制の確立

次に、コストの見積もりについて考えてみましょう。

ディスペンサーの導入には、以下のようなコストが発生します。

- 機器購入費用

- 設置工事費用

- 付帯設備(コンプレッサー、配管など)の費用

- 試運転・調整費用

これらの初期投資に加えて、以下のようなランニングコストも考慮する必要があります。

- 電気代

- 消耗品費(ノズル、パッキンなど)

- メンテナンス費用

- 人件費(運用・保守担当者)

これらのコストを総合的に見積もり、投資回収期間を算出することが重要です。

一般的には、以下のような計算式で投資回収期間を求めることができます。

投資回収期間(年) = (初期投資額)÷(年間削減コスト)

ここで、年間削減コストとは、ディスペンサー導入によって削減できる人件費や材料費などの合計額です。

また、投資回収期間だけでなく、以下のような指標も考慮すると良いでしょう。

- 生産性向上率:導入前後での生産量の変化

- 不良率の改善:導入前後での不良品の発生率の変化

- 省人化率:導入前後での必要人員数の変化

これらの指標を総合的に評価し、導入の可否を判断することが重要です。

さらに、長期的な視点から、以下のような点も考慮する必要があります。

- 機器の耐用年数

- 将来的な生産計画との整合性

- 技術の進歩による陳腐化のリスク

これらの点を踏まえ、社内体制の整備とコストの見積もりを適切に行うことが、失敗しない導入への重要なステップとなるでしょう。

中小企業の導入事例:課題と解決策

この章では、実際に業務用ディスペンサーを導入した中小企業の事例をご紹介します。

これらの事例から、導入の成功要因や、課題への対処法を学び取ることができるでしょう。

ここでは、以下の2つの業界の事例を取り上げます。

- 食品工場での成功事例

- 医薬品業界での正確性追求の事例

食品工場での成功事例

まずは、食品工場での成功事例を見てみましょう。

この企業は、主に調味料を製造しており、近年、生産量の増加に伴い、以下のような課題を抱えていました。

- 手作業による充填作業の限界

- 充填量のばらつきによる製品ロスの発生

- 人員不足による生産能力の低下

これらの課題を解決するため、同社は業務用ディスペンサーの導入を決断しました。

導入にあたっては、以下のような点を重視しました。

- 食品衛生法に適合した衛生的な設計

- 幅広い粘度に対応できる汎用性

- 容易な洗浄・メンテナンス性

最終的に、同社はピストン式のディスペンサーを選定しました。

この機種は、接液部にステンレスを使用し、分解洗浄が容易な構造となっている点が評価されました。

導入後、以下のような効果が得られました。

- 充填作業の自動化により、生産能力が約30%向上

- 充填量のばらつきが減少し、製品ロスが約20%削減

- 必要な人員数を削減でき、人件費を約15%削減

さらに、以下のようなデータからも、導入効果が確認できました。

| 指標 | 導入前 | 導入後 | 改善率 |

|---|

| 稼働率 | 75% | 90% | 20% |

| 不良品発生率 | 2.5% | 1.0% | 60% |

| 従業員満足度 | 平均3.2(5段階評価) | 平均4.5(5段階評価) | 40.6% |

これらのデータから、稼働率と品質指標が大幅に改善していることがわかります。

また、従業員満足度の向上も見逃せないポイントです。

「ディスペンサーの導入により、作業者の負担が軽減され、職場環境が改善しました。その結果、従業員のモチベーションが向上し、生産性にも好影響を与えています。」

これは、同社の生産管理担当者の言葉です。

この事例から、以下のような成功要因を導き出すことができます。

- 自社の課題を明確にし、適切な機種を選定したこと

- 衛生管理を重視し、食品衛生法に適合した機種を選んだこと

- 従業員の意見を積極的に取り入れ、現場に即した運用を実現したこと

この事例は、食品工場におけるディスペンサー導入の成功モデルといえるでしょう。

医薬品業界での正確性追求の事例

次に、医薬品業界での事例を見てみましょう。

この企業は、主に注射剤を製造しており、非常に高い精度での充填が求められています。

従来は、手作業による充填を行っていましたが、以下のような課題がありました。

- 微量充填における精度の確保が困難

- 作業者による品質のばらつき

- 無菌環境の維持が難しい

これらの課題を解決するため、同社は高精度ディスペンサーの導入を検討しました。

導入にあたっては、以下のような点を重視しました。

- ±0.5%以内の高い吐出精度

- 無菌操作に対応した設計

- バリデーション(※医薬品の製造工程などの妥当性を検証すること)の実施が容易な構造

最終的に、同社はセラミック製プランジャーポンプを採用した、高精度ディスペンサーを選定しました。

この機種は、非常に高い吐出精度を実現できるだけでなく、無菌操作にも対応している点が評価されました。

導入後、以下のような効果が得られました。

- 充填精度が大幅に向上し、歩留まりが約5%改善

- 無菌環境を維持しやすくなり、製品の安全性が向上

- バリデーション作業の効率化により、約20%の工数削減

さらに、現場担当者からは、以下のような声が聞かれました。

- 「高精度ディスペンサーの導入により、安定した製品供給体制を確立することができました。これは、当社にとって大きな前進です。」(製造部長)

- 「作業者の負担が軽減され、精神的な余裕が生まれました。その結果、より品質向上に注力できるようになりました。」(現場リーダー)

- 「バリデーション作業が効率化されたことで、新製品の導入がスムーズになりました。これは、競争力強化につながると考えています。」(品質保証部長)

これらの声からも、導入効果の大きさがうかがえます。

この事例から、以下のような成功要因を導き出すことができます。

- 医薬品業界特有のニーズを的確に捉え、最適な機種を選定したこと

- 高い技術力を持つサプライヤーと協力し、導入を円滑に進めたこと

- 現場の声を重視し、運用体制を整備したこと

この事例は、医薬品業界における高精度ディスペンサー導入の、成功モデルといえるでしょう。

導入チェックリスト:計画段階から稼働後まで

この章では、業務用ディスペンサーの導入を成功に導くための、具体的なチェックリストをご紹介します。

このリストを活用することで、導入プロセス全体を俯瞰し、各段階での重要なポイントを漏れなく確認することができます。

チェックリストは、以下の3つの段階に分けて構成されています。

- 機種選定とサプライヤー評価

- 試験導入と最終テストの要点

- 運用開始後のメンテナンスと評価

機種選定とサプライヤー評価

まずは、機種選定とサプライヤー評価の段階です。

この段階では、自社のニーズに最適なディスペンサーを選定し、信頼できるサプライヤーを見極めることが重要です。

以下に、確認すべき項目をリストアップします。

- ディスペンサー性能仕様の確認項目

- [ ] 吐出量範囲:自社の生産量に適しているか

- [ ] 吐出精度:要求される精度を満たしているか

- [ ] 対応粘度範囲:生産する製品の粘度に対応しているか

- [ ] 吐出速度:必要な生産速度を満たしているか

- [ ] 接液部材質:製品との適合性、耐久性は十分か

- [ ] 洗浄性:分解・洗浄が容易な構造か

- [ ] 滅菌対応:必要な場合、オートクレーブ滅菌などに対応できるか

- [ ] 安全性:安全装置は十分に備わっているか

- [ ] 操作性:操作は簡単で、作業者に負担をかけないか

- [ ] サイズ・重量:設置スペースに適合しているか

- 保守体制・アフターサポートを見極める基準

- [ ] サプライヤーの所在地:迅速な対応が可能な距離か

- [ ] 技術サポート体制:専門知識を持つ技術者がいるか

- [ ] 緊急時対応:24時間対応などの体制が整っているか

- [ ] 予備部品の供給体制:迅速な部品供給が可能か

- [ ] 保守契約の内容:自社のニーズに合っているか

- [ ] 過去の納入実績:類似業界への納入実績があるか

- [ ] ユーザー評価:他のユーザーからの評判は良好か

- [ ] 経営の安定性:長期的な取引が可能か

- [ ] 価格の妥当性:性能と価格のバランスは適切か

- [ ] 担当者の対応:誠実で信頼できる対応か

これらの項目を一つずつ確認し、総合的に評価することで、最適な機種とサプライヤーを選定することができます。

試験導入と最終テストの要点

次に、試験導入と最終テストの段階です。

この段階では、実際にディスペンサーを導入し、本番環境に近い条件でテストを行うことで、導入の可否を最終的に判断します。

以下に、確認すべき項目をリストアップします。

- 少量生産ラインでのパイロットテスト手順

- テスト計画の作成:目的、期間、評価項目などを明確化

- テスト環境の準備:本番環境に近い条件を再現

- ディスペンサーの設置と調整:最適な設定値を確認

- テストの実施:実際に製品を生産し、データを収集

- 結果の評価:計画通りに動作しているか、問題点はないか

- 問題点の改善:必要に応じて設定変更や調整を実施

- 最終確認:改善後、再度テストを実施し、問題がないことを確認

- テスト結果を踏まえた導入可否判断のプロセス

- [ ] 吐出精度:要求精度を満たしているか

- [ ] 吐出速度:目標生産量を達成できるか

- [ ] 安定性:連続運転でも問題なく動作するか

- [ ] 操作性:作業者は問題なく操作できるか

- [ ] 安全性:安全上の問題はないか

- [ ] 品質への影響:製品品質に悪影響はないか

- [ ] コスト効果:期待されるコスト削減効果が得られるか

- [ ] 総合評価:上記の項目を総合的に評価し、導入の可否を判断

これらの項目を丁寧に確認することで、導入後のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

運用開始後のメンテナンスと評価

最後に、運用開始後のメンテナンスと評価の段階です。

この段階では、ディスペンサーを安定的に運用し、継続的な改善を図ることが重要です。

以下に、確認すべき項目をリストアップします。

- 定期点検と交換部品管理の重要性

- [ ] 日常点検:動作確認、異音・異臭の有無、汚れの確認など

- [ ] 定期点検:週次、月次、年次など、頻度を決めて実施

- [ ] 点検項目の例:

- ノズルの詰まりや摩耗

- パッキンの劣化や漏れ

- ポンプの動作確認

- 電気系統の確認

- 各部ボルトの緩み確認

- [ ] 交換部品の在庫管理:必要な部品を適切に在庫

- [ ] 交換時期の目安:

- ノズル:吐出量や製品に応じて

- パッキン:使用時間や劣化状況に応じて

- ポンプ:メーカー推奨の交換時期に従う

- 生産データ分析で継続的な改善を図る方法

- データの収集:吐出量、稼働時間、エラー回数などを記録

- データの分析:傾向や問題点を把握

- 改善策の立案:データに基づき、具体的な改善策を検討

- 改善策の実施:計画的に実行

- 効果の確認:改善後のデータを収集・分析し、効果を検証

- 継続的な改善:PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図る

これらの項目を継続的に実施することで、ディスペンサーの性能を最大限に引き出し、長期的に安定した運用を実現することができるでしょう。

まとめ

本稿では、中小企業が業務用ディスペンサーを導入する際に、失敗しないためのポイントを、基礎知識から具体的な導入事例、そして詳細なチェックリストまで、幅広く解説してきました。

ここで、改めて重要なポイントを整理しておきましょう。

- 業務用ディスペンサーの導入は、中小企業にとって、生産性向上、品質安定、省人化を実現する、効果的な手段である。

- 導入を成功させるためには、事前の準備が最も重要であり、自社のニーズを正確に把握し、最適な機種を選定することが求められる。

- 導入事例から学ぶことで、成功要因や課題への対処法を理解し、自社の導入に活かすことができる。

- チェックリストを活用することで、導入プロセス全体を俯瞰し、各段階での重要なポイントを漏れなく確認することができる。

最後に、私の経験から得た、今後の展望について述べたいと思います。

技術の進歩は目覚ましく、今後、さらに高性能で使いやすい業務用ディスペンサーが登場することが予想されます。

しかし、どんなに優れた機器であっても、それを使いこなすのは人間です。

導入を検討する際には、単に機器の性能だけでなく、それを運用する人材の育成や、社内体制の整備にも、十分に目を向けることが重要です。

また、導入後も、継続的な改善活動を通じて、変化する市場環境に適応していくことが求められます。

業務用ディスペンサーの導入は、中小企業にとって、大きな飛躍のチャンスです。

本稿が、皆様の導入成功の一助となることを、心より願っています。

そして、日本の製造業のさらなる発展に貢献できることを、心から楽しみにしています。